BtoBデジタルマーケティングでROIを高める「1 to few」アプローチの考え方

はじめに

コロナ以降、BtoB企業にとってデジタルマーケティングは欠かせない売上増加施策の1つとなり、今もなお、重要な役割を果たし続けています。

これまでは、デジタルマーケティングにより、どれだけ見込客情報を獲得出来たかが重視されてきていましたが、昨今では、ROI(投資利益率)の向上が、成果を評価する上で欠かせない指標となっています。

こうした流れの中で、効果的なアプローチが「1 to Few」のアプローチです。

この手法は、特定の業界や、課題ごとに企業群をセグメントし、該当セグメントに対してより最適なアプローチを行うことでROIの向上を目指す手法です。

本コラムでは、BtoBデジタルマーケティングの現状と、ROI向上に効果的なアプローチである「1 to Few」アプローチについてご紹介します。

BtoBデジタルマーケティングの現状について

以下は、2024年2月にBtoB企業においてデジタルマーケティングにかかわっている人を対象に、デジタルマーケティングの年間予算の変遷を調査したものです。

2022年度から2023年度にかけては「増加」「大きく増加」と回答した企業が55%に達し、2023年度から2024年度にかけては59%に上っており、BtoBデジタルマーケティングの予算は年々増加傾向にあります。

このデータは、企業におけるデジタルマーケティングへの期待の表れと捉えることが出来ますが、一方で、課題ももちろん各社抱えている様子が見受けられます。

以下は、デジタルマーケティングについて現在感じている課題を調査した結果ですが、「人材・予算の不足」が1位~3位を占めていますが、前述の通り、投資額が増大してきている中で「費用対効果が合っていない/合っているか分からない」が4位に入っており、デジタルマーケティングの投資対効果をどのように出すかに各社悩みを抱えている様子が見られます。

続いて、弊社が支援する企業のデジタルマーケティング成果を見てみましょう。

100万円未満の少額商材が受注件数の約60%を占めていますが、売上への寄与は4.3%に留まっています。一方で1,000万円以上の案件は受注件数の5.3%に過ぎませんが、売上の約70%を占めています。

これらのデータから、デジタルマーケティングでROIを高めるためには、低単価商材を入口としてクロスセルやアップセルを狙うか、高単価商材をWeb経由で発掘していくことが重要であることが分かります。

今回は、この「ROIを高める」ための打ち手として今注目されている「1 to Few」の概念、事例をご紹介したいと思います。

「1 to Few」アプローチ

「1 to Few」とは

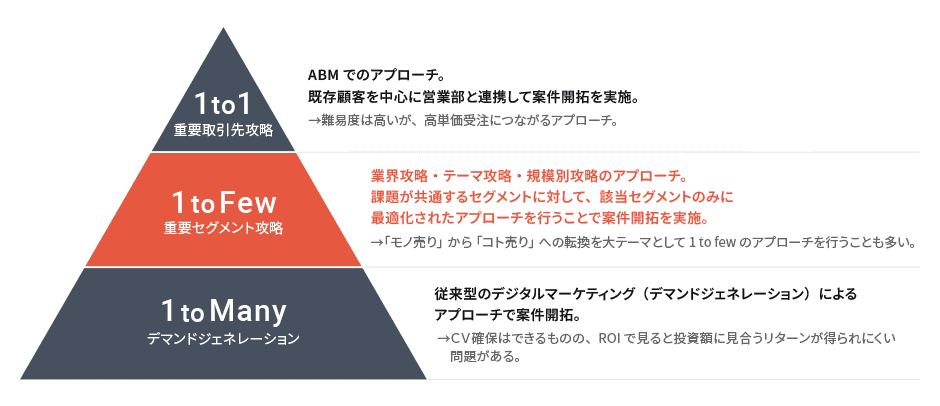

BtoBのデジタルマーケティングは、アプローチ方法によって、以下の3つに分類できます。

一番上の「1 to 1マーケティング」は、特定企業1社1社それぞれに対してマーケティングキャンペーンを企画・運用する取組みです。

営業部と一体になってターゲット攻略を進め、高単価受注を狙うアプローチですが、難易度が非常に高い取り組みになります。

続いて、一番下の「1 to Many」は、多数のアカウントを対象にするアプローチで、いわゆる従来型のデマンドジェネレーションがこれに該当します。

「CVは確保できるが、ROIで見ると投資額に見合うリターンが得られづらい」といったお悩みをお持ちの企業様もいるようです。

その様な中、注目を集めているのが今回のテーマでもある中央の「1 to Few」です。

「1 to Few」は業界や課題など、共通するセグメントに対して最適なアプローチを行うことで案件開拓を行う取り組みです。

従来の「1 to Many」型のデマンドジェネレーションと異なり、始めからROIを見込めるターゲットにフォーカスしたマーケティング活動となるため、ROI向上を目的に取り組みを行う企業が増えています。

1 to Fewの具体的な進め方

1 to Fewのアプローチを実装するためには段階的かつ計画的な実施が求められます。ここでは、業界攻略を行う場合を想定し、具体的な進め方を3つのフェーズに分けて説明します。

フェーズ1:業界・テーマ攻略方針の策定

「1 to Few」アプローチの第一歩は、ターゲットとする業界やテーマを選定し、それに基づいた攻略方針を策定することです。

まず、過去のデータを活用して自社の強みが活かせる業界やテーマを特定します。具体的には、以下のステップを踏むことが重要です。

①データ分析:データ分析は、受注/商談データ、自社保有リード、WebサイトのIP解析を踏まえ、自社がどこの業界において最も優位性を築けそうなのか、現状把握を目的に行います。

②対象業界の選定:対象業界の選定においては、各業種が抱えている問題にはどのようなものがあるか、まずは商品ベースではなく、大きな枠組みでピックアップをし、その上で自社商材が解決できるものがどの枠組みのものなのかを照らし合わせます。その後、市場の大きさや競合状況を踏まえ、攻略する業界を選定します。

③商材・施策設計:業界が決まった後は、複数商材でマーケティングを行うか、まずは単一商材のみで進めていくか検討・判断します。マーケティング対象の商材が決まった後は、ターゲット業界に対してその商材がどの様に貢献できるのか、マーケティングメッセージを決め、リーチ施策、インサイドセールス方針等を決めていきます。

フェーズ2:業界攻略サイトの立ち上げ

フェーズ1でターゲット業界が決まった後は、その業界に特化したWebサイトを構築します。

①企画設計・コンテンツ制作・デザイン

ターゲット業界からの成果創出のため、構築方針、及び集客性・回遊性・そしてCVRを高めるために必要な構成や各コンテンツに必要な情報を洗い出し、コンテンツ制作、デザインを進めていきます。特にコンテンツ制作は最も遅れが生じやすい業務になるため、攻略する業界が確定したタイミングで、ライターを確保し、スケジュールを決めて進めていくことが重要です。

②各種施策のシナリオ・具体案の策定

業界特化型Webサイト公開後のリーチ施策の具体化もこの段階で進めていきます。例えば、メール配信シナリオの策定や、Web広告であればどこの媒体、何のプラットフォームが対象業界と親和性が高いのか、SEO対策を行う順番はどうするのか、インサイドセールスのトークスクリプトなどを確定させていきます。

フェーズ3:業界攻略マーケティングの推進

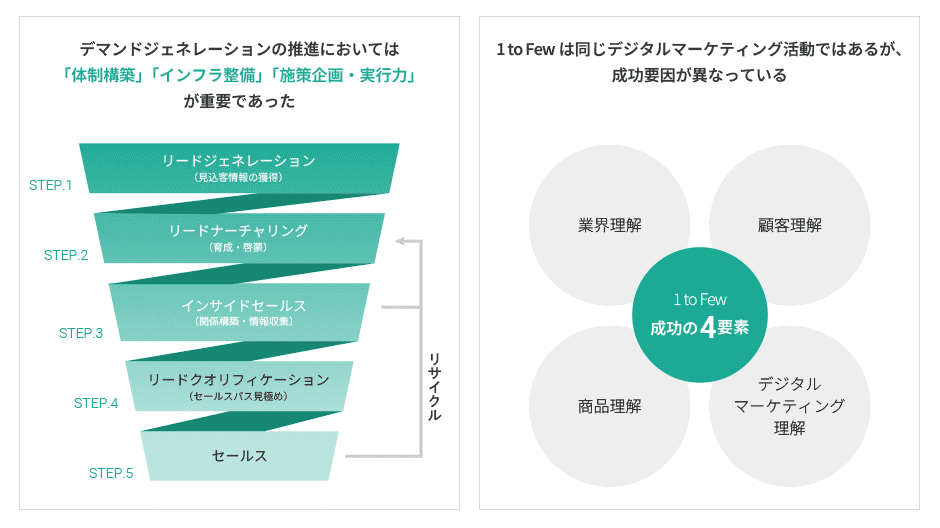

Webサイト公開後のフェーズ3では、毎月1回、1~2時間程度のMTGを実施し、PDCAを回していきます。この時重要な点が、チームづくりです。

従来型のデマンドジェネレーションであれば、マーケティング部門単体でも一定レベルの成果は出せましたが、同じ考え方で「業種攻略アプローチ」をしようとしてもなかなか「刺さるプロモーション活動」は展開が難しく、失敗例をよく耳にします。

業界理解、顧客理解、商品理解、デジタルマーケティング理解の4要素によって1 to Fewのアプローチは成功するため、マーケティング部門・商品部門・営業部門からメンバーを選抜し、ワンチーム(5~6名、多くても10名程度)で定例会議を開きながら活動を進めていくことがお勧めです。

このように、フェーズごとに計画的に進めることで、「1 to Few」アプローチの効果を最大限に引き出すことができます。

各フェーズで得られた知見をもとに、次の施策をより精緻にしていくことが、持続的なROI向上に繋がります。

まとめ

リードジェネレーションが当たり前になり、BtoC同様ROIが求められるようになってきたBtoBデジタルマーケティングにおいて現在注目を集める「1 to Few」の取組みイメージはお持ちいただけたでしょうか。

特に、従来型のマーケティング活動とは異なり、営業部や商品部など、他部門と連携してマーケティング活動を行うことは少しハードルも高く感じるかもしれません。

弊社では、クライアント様の中の組織づくりのご支援や、定例会を通じた部門横断型プロジェクトの推進支援も行っています。

もし他社事例などお聞きになりたい場合は、是非お気軽にお問い合わせください。

貴社の組織、課題に合った事例をご紹介いたします。