地域密着企業がデジタルマーケティングで新規開拓に成功した3つの事例

地域密着企業における新規開拓は、接近戦を重視し、リアル営業が主流のご企業様も多いと思いますが、一方で、デジタルを上手く活用することで案件発掘力を更に強化した企業様もいます。

本コラムでは、弊社支援先の地域密着企業様で、デジタルマーケティングを活用し新規開拓に成功した事例をご紹介します。

何故地域密着企業では、デジタルマーケティングが難しいのか

まず、地域密着企業の話に入る前に、デジタルマーケティングで成果を出している企業のWebサイトはどういう状態かご説明したいと思います。

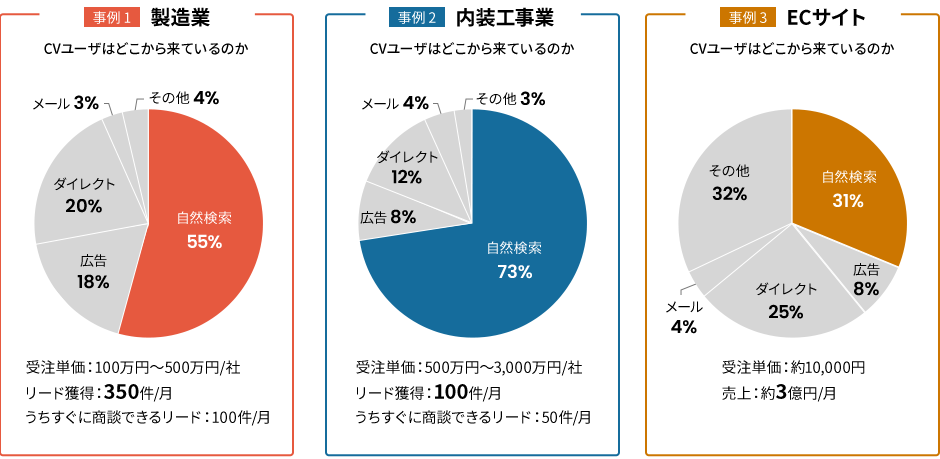

以下はデジタルマーケティングで成果が出ている弊社支援先において、Webサイト経由でお問い合わせに至ったユーザーの流入経路です。自然検索流入が多いことがお分かりいただけるかと思います。

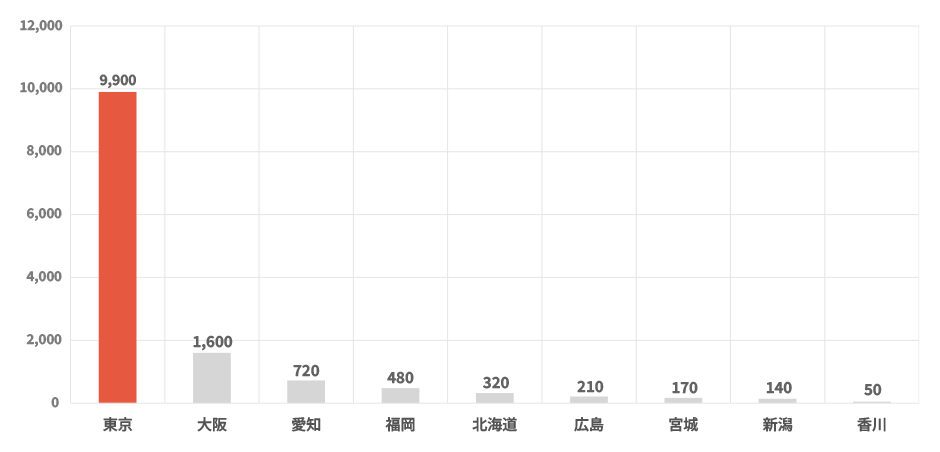

続いてBtoB企業が検索するキーワードの中でも比較的検索ボリュームの多いキーワード「SFA」の都道府県別検索回数をご覧ください。

圧倒的に東京の検索回数=検索市場が多く、その他の地域は大きく引き離されています。

こういった状況もあるため、多くの地域密着企業では、「デジタルマーケティングを行っても成果が出ない」と直感的に感じているのではないでしょうか。

今回は、この様な状況の中でもデジタルマーケティングで成果を創出した企業事例をご紹介したいと思います。

地域密着企業で新規開拓に成功した3つの事例

①九州から関東圏へ案件開拓を実現した事例

九州に本社を構えるA社様は食品関連事業を営んでおり、九州エリアでは一定のシェアを確保していました。これから更なる売上を上げていくにあたり東京でのリーチ力強化のために、当社にお声がけいただきました。

ご支援開始後、まず始めに行ったことは東京開拓のための商品選定です。

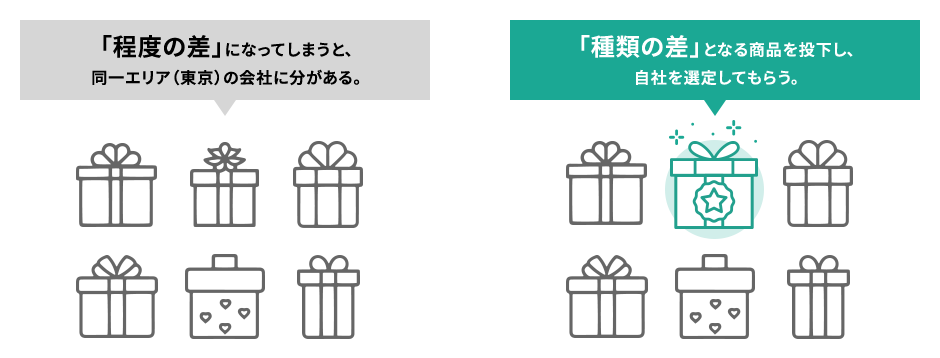

というのも、東京は検索市場も大きいため見込客も多いですが、その分競合もひしめき合っています。

同じサービス内容であれば、物理的/心理的距離が近い同一エリアの会社に分があることは想像に難く無かったため、「本社は東京以外ではあるものの、A社様に発注する理由」となる独自性の光る商材を選定することが重要と当社では考えました。

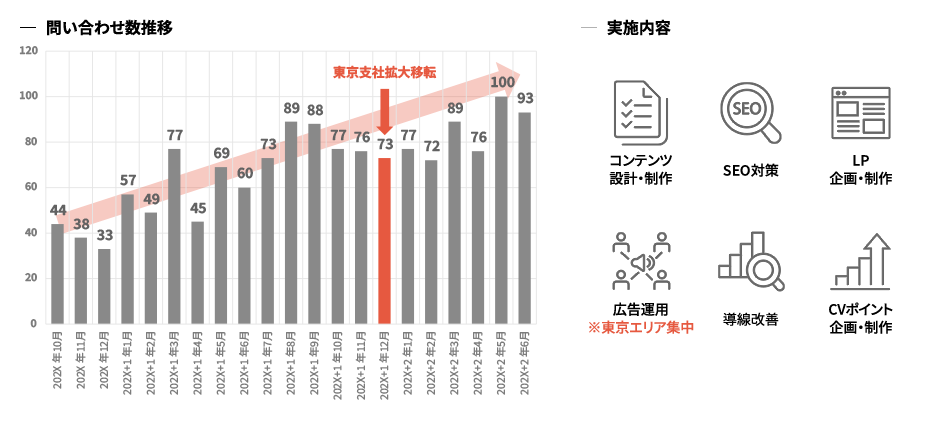

東京開拓のための商材選定後は、SEO対策や、東京エリアに集中特化したWeb広告など王道のデジタルマーケティングを実行。戦略立案~計画策定、施策実行まで当社で一気通貫で行ったことで、スピーディにPDCAを回すことが出来、1年以内に2倍の成果を創出することができました。

ご支援開始から1年半後には東京支社の拡大移転など、東京エリアの案件が増えている様子でした。

②本社近辺エリアで更なる案件開拓を実現した事例

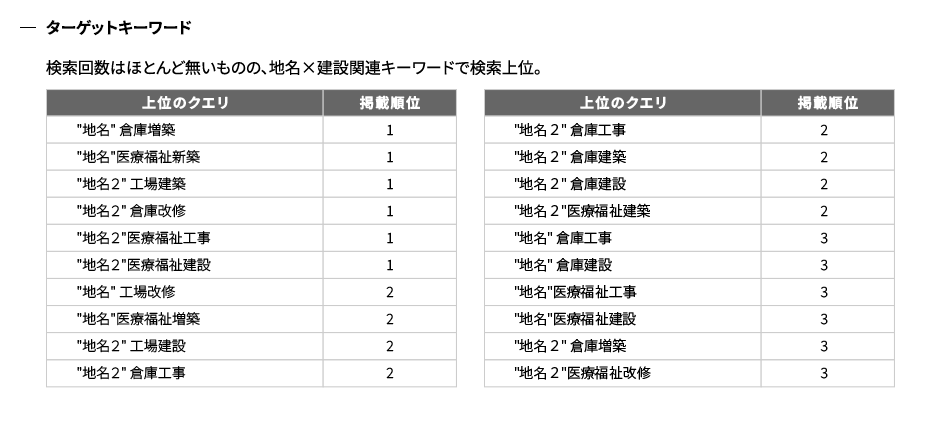

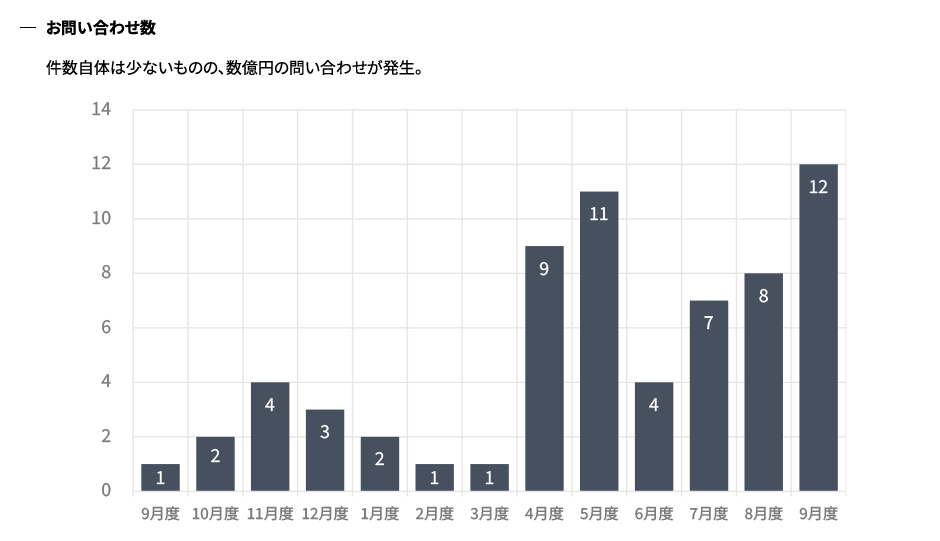

S県に本社のある建設業のB社様は、案件開拓手法がリアル営業のみでしたが、2021年に初めてデジタルマーケティングに取り組まれました。

前述の通り、首都圏と比較すると、その他の地域は検索ボリュームが圧倒的に少ないものの、B社様は、本社近辺エリアが入った見込客が検索するキーワードのSEO対策と、エリア集中によるリスティング広告の出稿で、その地域では圧倒的にデジタル上で認知度が高い状態を形成しました。

その結果、これまでリアル営業からしか商談は生み出されていなかったものの、Web経由で数億円の商談創出を実現しました。

③地方支社での案件開拓を実現した事例

ここまでの事例は、本社が地域にある企業様の事例でしたが、ここからは本社が東京にある企業様で地方エリアの案件開拓に成功した事例をご紹介します。

東京本社の事例ではありますが、本社が地方エリアにある企業様でも活用できる内容ですので、是非最後までご覧いただければと思います。

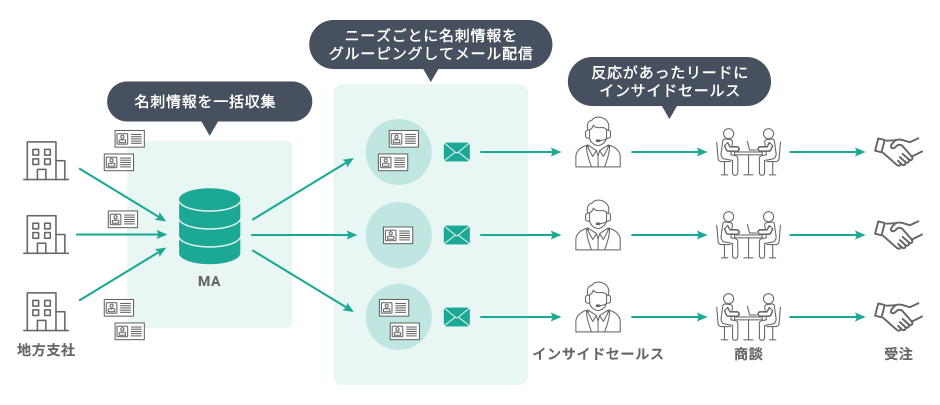

製造業のC社様は東京に本社があり、デジタルマーケティングで一定の成果を得ていましたが、その他エリアでは検索ボリュームが東京と比較すると圧倒的に少なく、東京での成功パターン=検索マーケティングが地方支社で活かせず苦戦していました。デジタルを活用した見込客開拓手法を模索している中で、上手くいった方法がメールマーケティングです。

地方支社が保有する名刺情報を、全社で活用しているマーケティングオートメーションに一括収集し、メールマーケティングを行うことで検索市場の小さな地方支社でも案件創出に成功しました。

本取り組みが上手くいったポイントは上図の通り

- ①全社の名刺情報を本社に一括統合したこと

- ②その名刺情報をエリアは問わず、ニーズ毎にグルーピングし、

メールマーケティングを行ったこと - ③反応があったリードにインサイドセールスを行ったこと

ですが、今回は特に②について深くお伝えできればと思います。

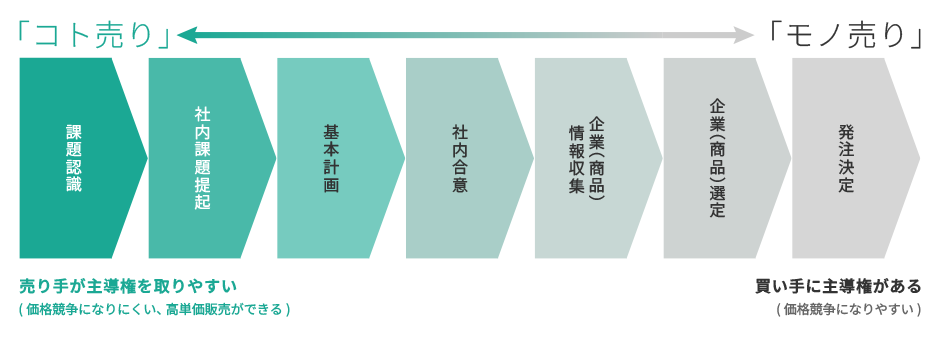

昨今、「モノ売りからコト売りへ」というテーマが言われて久しいですが、「コト売り」をするためには、購買行動の前段階から顧客接点を作っていくことが必要であり、デジタルマーケティングもできる限り前工程から接点を作っていく流れが出てきています。

そのため、C社様においても配信メールは、「モノ」売り=商品訴求ではなく、「コト」売り=有益情報の提供に特化しました。

より価値ある「コト」を見込客に提供するため、業種ごとにアプローチする企業が増えていますが、C社様も同様に業界特化型のコンテンツを準備し、メールマーケティング、インサイドセールスを行い、成果創出を果たしました。

-

業種特化サイトの構築

業種特化サイトを構築。

サービスページは既に保有していたが、

金融業向けの文脈・課題を営業部門で

整理し、マーケティング部門が企画。

商品部門が内容の修正・補強を実施。サイトは、

・サービス紹介

・コラム

・ダウロード資料

のシンプルな構成で構築01

-

メール配信(月に2~3本)

メール配信リストは、マーケティング部門が作成。

バイネームのリストをMAで作成し、営業部門がチェックを実施し、配信対象を変更するなど微調整をかける。メールは、前述のような「コト売りメール」形式で売り込みはしない形で作成。

ダウンロード・問い合わせのアクションはもちろんだが、クリックでもインサイドセールスにパス。

02

-

インサイドセールス

インサイドセールスは、マーケティング部門ではなく、営業部門が直接担当。

既存顧客向けの配信が大半のため、営業部門で推進中の営業活動と照らし合わせながら1件1件、活動可否を判断し、インサイドセールス(電話またはメール)を実施。

03

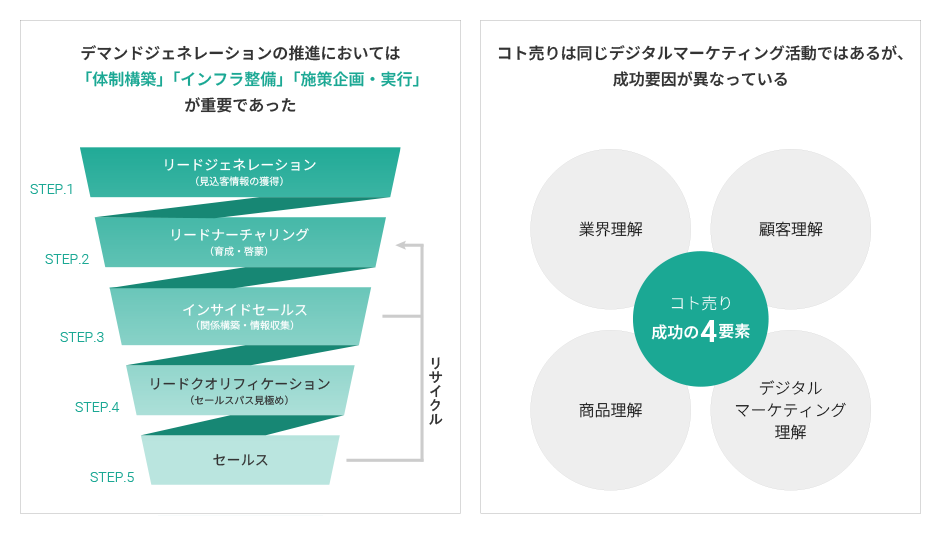

ここで重要な点は、コト売り、つまり業界特化でマーケティングを行うためには、自社商材の多面的な理解と、見込客が属する業界の深い理解が必要になるという点です。

そのため、従来型のデマンドジェネレーションの様なマーケティング部門が単体で行うチーム編成ではなく、部門横断でチーム編成を組むことが成果創出のポイントとなります。

実際にC社様では、業界攻略アプローチを進めるにあたり、マーケティング部門・商品部門・営業部門からメンバーを選抜。5~6名のワンチームで定例会議を開きながら活動し、成果創出を果たしました。

まとめ

いかがでしたか。

今回は検索市場が少ない地域でもデジタルマーケティングで成果創出を果たしている3つの企業事例をご紹介しました。

もし、デジタルマーケティングを行っているが中々思う様な成果が出ない、といったお悩みをお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。

競合企業のデジタルマーケティングの取組み調査も1社分無料で行っています。是非、貴社のデジタルマーケティング状況診断としてご活用いただければと思います。